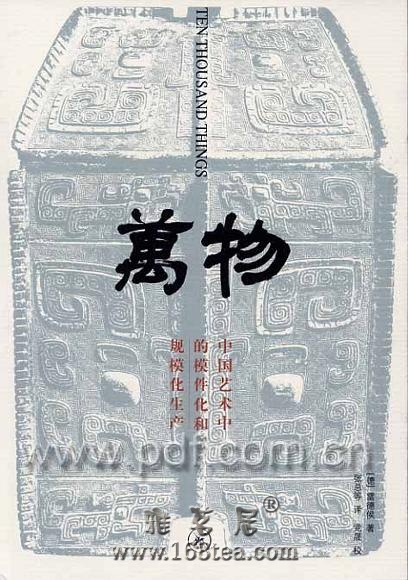

我最近在北京买的一本书:《万物》。这是德国汉学大师雷德侯(Lothar Ledderose)2001年写就的一本艺术史著作。标题全文是:Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art。

雷令人信服地指出:福特主义Fordism是由3000年前的中国人创造出来,然后传授给全世界爱好和平进步和发展的人民的,而这话基本上可以算是福特自己亲口说的——当亨利·福特为1947年版的《不列颠百科全书》撰写“大规模生产”词条时,他写道:具动力、精确、经济、系统、持续、速度,还有循环复制之原则的制造业项目。除去动力一条之外,其他的因素均适用于商代中国的青铜礼器制造基地、甲骨文研发中心,以及秦朝的兵马俑烧制工厂和汉朝的砖瓦车间。而仅仅是到了16,17世纪,欧洲人才在丝绸和瓷器贸易过程中学会了中国的模块化生产,随后因为导入机器,从18世纪开始全面超越它的老师。

所谓模块化生产,就是先开发出一套数量有限的模块,然后通过对模块的组合、变化,大规模、大批量、高效率地生产出极富变化的产品。比如汉字的基本笔画和偏旁部首,青铜礼器上的饕餮纹和夔龙纹,木结构建筑的斗拱,陶瓷的分模合范,均从此例。最牛的是,这些产品虽然大规模生产,却仍然透着那么艺术。福特T型车艺术个P啊。

艺术的设计,伟大的产品,有一点是可以肯定的,它们绝不以人为本。创造力是艺术的基本前提,而在我们的爷爷的google次方那里,人的创造力的最高境界,必须是与自然发生某种牛B的关系。自然永远被奉为最高范本,道法自然。雷老师正确地评论道,“评说一位艺术家捕捉生活就像大自然所为,是中国的批评家所能给予的最高赞誉。”

模块化生产,正是模拟自然法则的尝试。一棵树的每片树叶都有相同的结构,然而另一方面,没有任何两片树叶是完全相同的。

正是在这一点上,西方人的创造力和中国古代人的创造力有着庭径之别:“西方人好奇的传统根深蒂固,他们的意图似乎在于学会缩短创造的过程并使之更加便捷。在艺术中,这种勃勃雄心可能造成一种结果,那便是习惯性地要求每一位艺术家及每一件作品都能标新立异。创造力被狭隘地定向于革新。而另一方面,中国的艺术家们从未失去这样的眼光:大批量的制成作品也可以证明创造力。他们相信,正如在自然界一样,万物蕴藏玄机,变化将自其中涌出。”

我觉得我们的爷爷的google次方们灰长牛B。他们的艺术在今天看来仍然具备激进的思想性。建立在芯片之上的人类生活,其实就是模块化的生活。当然,UCD2绝不以人为本。

以人为本是一件非常奇怪的事情。当然,我们不能在商业范畴里讨论这件事情。需要有更变态的语境才能继续这场非常生硬的跨学科讨论。

德勒兹说:人的主体性是一个黑洞,是无法证明,无可捉摸的;人的欲望由它周围的话语塑造。马克思的话好懂一点:commodity fetishism。用叶老师的话来说呢,人总是要适应环境的。方便,高效,“舒服”,都不是人的目的,而是社会这架机器的目的。人没有目的。

不过人总是在找目的。所以才会有宗教。艺术的早期形式,恰好也是宗教。当然,后来都改商品拜物教了。